En 1958 surge el movimiento estudiantil con claridad revolucionaria. Carlos Fonseca, el Jefe de la Revolución, ubica con precisión el surgimiento del movimiento estudiantil. “Es desde 1956, o más exactamente desde 1958, que surge el movimiento estudiantil con claridad revolucionaria, que comprende que los males de la universidad están ligados indisolublemente a todos los males que proceden del caduco sistema social que rige en el país”. O sea, que en este año celebramos y saludamos también los 60 años del surgimiento del movimiento estudiantil revolucionario.

Matagalpa. Por Margine Gutiérrez, Facebook

Durante los primeros veinte años de la dictadura somocista el movimiento estudiantil no logró romper con las camarillas políticas tradicionales. En el año 1944 los estudiantes expresaron en las calles su repudio al régimen somocista pero dice Carlos que “esta acción estudiantil (…) careció de calor social”.

Desde 1956 la acción heroica de Rigoberto López Pérez, “marcó el fin de una etapa de hielo y de silencio que se había iniciado el 21 de febrero de 1934 (…) y marcó el inicio de un renacimiento político”, que influyó en todos los sectores sociales y políticos del país y levantó en pie de lucha a esa generación de combatientes estudiantiles que según dijera Carlos Fonseca “han dado lo máximo de sí mismos”.

La primera célula marxista

Desde sus años de estudiante de secundaria, Carlos Fonseca ya promovía la organización estudiantil. El primer Comité Estudiantil lo organiza en el Instituto Nacional del Norte, hoy Instituto Nacional Eliseo Picado, de Matagalpa. En 1955 al llegar a la universidad estructura la primera célula comunista que existió en el movimiento estudiantil. Con esta célula lograron realizar algunas actividades y también hacer ciertas publicaciones.

Carlos Fonseca recuerda que la primera vez que se organizó una célula marxista en Nicaragua fue en el año 1956 y estuvo integrada por tres estudiantes, que seguramente fueron Carlos Fonseca, Tomás Borge y Silvio Mayorga. Pese a ello el movimiento estudiantil no tenía nociones de “los métodos revolucionarios modernos”.

Es decir actuaba a tono con la situación del movimiento político general del país cuyos dirigentes representaban al capitalismo. Esto hizo que frecuentemente fracasara la lucha popular, paralizaran la acción de las masas obreras y campesinas y en general, volvieran impotente al pueblo. Carlos Fonseca pensaba que “los métodos de acción política de estos elementos, sus tendencias a las pláticas por arriba, despreciando el combate popular por reivindicaciones sociales y revolucionarias, penetraron al movimiento estudiantil”.

No obstante, “hubo por esos años algunos movimientos estudiantiles notables. Las autoridades docentes colocaron en el Paraninfo un ostentoso medallón de Somoza que, al ser descubierto fue escupido por centenares de muchachos, uno por uno, que se lanzaron a una huelga indefinida mientras no se retirara el pedazo de bronce”.

El sacrificio de Rigoberto

Esta situación de apatía y de falta de claridad sobre los métodos para combatir al régimen se prolongó por varios años aunque dada la criminalidad y voracidad del régimen, bullía en la mente de muchos patriotas el deseo de acabar con el dictador. “En aquellos años amargos el sueño de los exiliados, de los dirigentes antisomocistas, era matar a Somoza. Se quería vengar la sangre de los deudos asesinados, dar una respuesta radical al reinado fatal de aquel dictador”.

Recuerda Tomás Borge que en 1956, con esa idea que no tenía concreción y casi sin plan, un grupo de políticos entregaron ayuda monetaria a Edwin Castro, devenido en el principal coordinador para el ajusticiamiento de Somoza, hecho que sucede el 21 de septiembre de 1956 cuando en la Casa del Obrero de León dispara su revólver Rigoberto López Pérez, “el héroe y poeta (…) que dio su vida para ajusticiar en 1956 al sicario que, a sueldo de la embajada norteamericana, crucificó a Augusto Sandino”, señaló Carlos Fonseca.

“De inmediato, todos los dirigentes políticos y estudiantiles fuimos detenidos. Carlos fue detenido en Matagalpa. No conocía de antemano el hecho, pero era amigo personal de varios de los participantes”, recuerda Tomás.

La furia y la bestialidad del régimen se ensañó con los centenares de prisioneros entre los que estaban Carlos Fonseca y Tomás Borge, entre muchas otras personalidades de la vida política del país. “A gran parte de los que se consideraron implicados en el ajusticiamiento de Somoza los torturaron, los metieron en jaulas gemelas, en uno de cuyos compartimentos había leones y una pantera”.

Después de 50 días de prisión en la cárcel de la Aviación, Carlos Fonseca es liberado y al salir se compromete a trabajar por la liberación de los que aún se quedan en prisión, entre ellos Tomás Borge. “La agitación alrededor de nuestra libertad constituyó el movimiento más unánime, más voluminoso y más importante de la lucha estudiantil hasta el momento. Participaron en esas huelgas estudiantes de todos los niveles”.

Al final, las movilizaciones y demandas del movimiento estudiantil dieron resultado. A varios de los involucrados en los sucesos de septiembre se les dio casa por cárcel.

Conciencia antiimperialista

Al mencionar Carlos los movimientos estudiantiles de 1958, expresa que “por primera vez en mucho tiempo vuelve a resonar el nombre de Augusto César Sandino, después de un cuarto de siglo de tinieblas, de parálisis, de atrofiamiento popular nicaragüense”.

Este despertar del movimiento estudiantil con conciencia antiimperialista y antidictatorial es probablemente lo que lleva a Carlos Fonseca a considerar que 1958, es el año en que se da el surgimiento del movimiento estudiantil con claridad revolucionaria.

Y es que este año no solamente es el de la autonomía universitaria y el de intensas y eficaces movilizaciones estudiantiles. Es también el año en que se confirma la relevancia de la continuidad histórica en la lucha. El valor y la importancia de no propiciar rupturas innecesarias con el pasado sino más bien asumir la revolución como un proceso en permanente movimiento que se origina en aquellos hitos históricos con enorme capacidad de enriquecer los métodos de lucha del presente. De influir en la conciencia de las nuevas generaciones para convertirlos, no solo en un acicate moral, sino en una prueba palpable de que es posible vencer al enemigo sin importar su superioridad moral como lo hizo Sandino con la marinería yanqui.

Esa proyección histórica de Sandino, ese encadenamiento necesario de las luchas históricas, se hace presente en la gesta del General Ramón Raudales. “En 1958 se produce también la primera acción guerrillera en el país encabezada por un sobreviviente de las viejas guerrillas de Sandino. Ramón Raudales, muerto en ese combate”.

“El año 1958 también suele ser como un momento en el que se extendió la adopción de posiciones antiimperialista que se reflejaron durante la llegada del presidente de Estados Unidos Dwight Eisenhower (1953-1961) a Nicaragua”.

“En julio de 1958 sin ningún apoyo externo, el Centro Universitario de la Universidad Nacional de Nicaragua (Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua) realiza Asambleas Patrióticas en repudio a la resolución servil de la Junta Universitaria de otorgar a Milton Einsenhower el título de Doctor Honoris Causa logrando que este no acudiera a recibirlo temiendo las demostraciones de patriotismo universitario”.

Dos generaciones revolucionarias

Antes, en marzo de 1958, después de muchos años de lucha y de víctimas, la Dictadura se vio obligada a promulgar el Decreto de la Autonomía Universitaria luego de intensas presiones políticas, fundamentalmente estudiantiles. El proyecto de autonomía universitaria fue elaborado por los estudiantes entre los cuales destacan Fernando Silva, Carlos Molina del Campo, Jaime Rodríguez, Ramón Espinal, Julián Guerrero, Noel Lindo, Salvador Gaitán y Tomas Borge. Fue aprobado con pocas enmiendas.

El movimiento estudiantil empieza a caminar con pies firmes y a obtener pequeñas victorias y, como dice Jacinto Suárez Espinoza, “la generación de la autonomía universitaria, y la generación de los años 60 forjaron una conciencia para que la lucha continuara hasta el final”.

Es decir la conquista de la autonomía no solamente significó “un espacio hacia la expresión y democratización de la lucha estudiantil, libertad de cátedra, nuevas facultades, participación en la junta universitaria, inviolabilidad de los recintos y un poco de seguridad ante la represión de la Guardia Nacional (GN) que hasta las aulas se introducía para reprimir a los estudiantes” sino que “le había dejado al movimiento estudiantil una gran experiencia organizativa y política; se habían desarrollado nuevas formas de lucha, acercamiento al pueblo y la incorporación de muchos jóvenes a la lucha armada”.

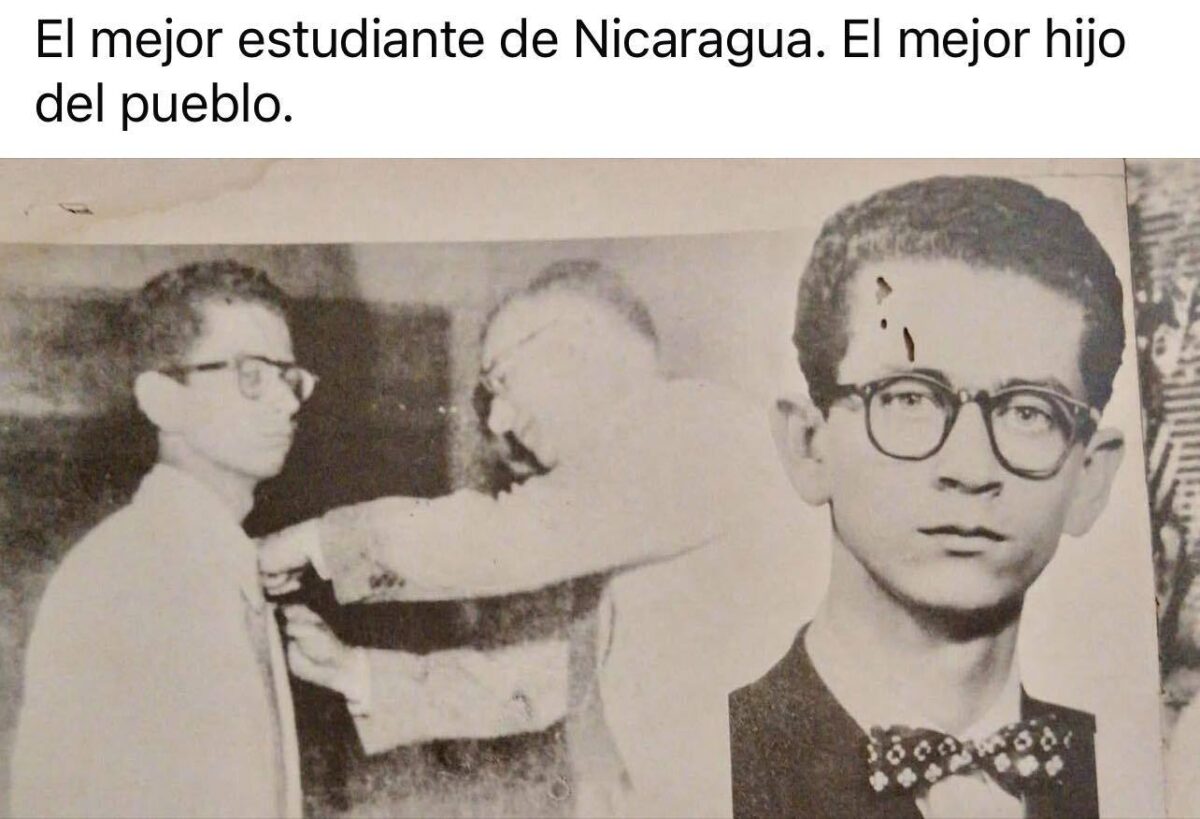

El discurso de apertura del año lectivo 1958, el primer año con Autonomía Universitaria, le correspondió al estudiante de segundo año de Derecho Carlos Fonseca, quien fue seleccionado para tan importante tarea por sus elevadas cualidades morales e intelectuales, según dijeron en ese entonces las máximas autoridades universitarias. “Este acto que celebramos en Nicaragua en 1958, se celebra con 40 años de atraso, pues la autonomía de las universidades de América Latina, data desde el Movimiento de Córdoba en 1918. Pero en Nicaragua, por la dictadura que padecemos, todo anda con varias décadas de atraso”.

En 1959, relata Carlos, ya me habían desterrado nuevamente por mi militancia estudiantil.

El Chaparral y la masacre del 23 de julio

Carlos Fonseca asumió su condición de estudiante como una militancia estudiantil que nunca abandonó. Un año después de aprobada la autonomía universitaria –en 1959– sucede la acción de El Chaparral en la que Carlos Fonseca resulta “con una herida en el pecho que me atravesó el tórax”.

En Nicaragua circuló el rumor de que estaba muerto al igual que Aníbal Sánchez Arauz. Víctor Tirado escribió sobre los hechos: “en junio de 1959 (…) una columna guerrillera lista a entrar a Nicaragua para enfrentarse con la Guardia nacional es diezmada en la montaña de El Chaparral, Honduras. Fue una masacre donde dieron la vida obreros, campesinos y estudiantes universitarios. Al llegar la noticia a Nicaragua, el movimiento estudiantil universitario denunció tales crímenes y el presidente del Centro Universitario –Joaquín Solís Piura– convocó a una Asamblea dando a conocer los hechos”.

Los estudiantes universitarios reaccionan haciendo diversas manifestaciones. Organizan una velada fúnebre y una misa que fue impedida por la acción represiva de la guardia somocista.

En esos días estaba prevista la apertura del año lectivo en la universidad y como ya era una costumbre estaba programado para el 23 de julio de 1959 el desfile de “los pelones” para darle la bienvenida a los estudiantes de primer ingreso que por tradición eran rapados al llegar a la universidad.

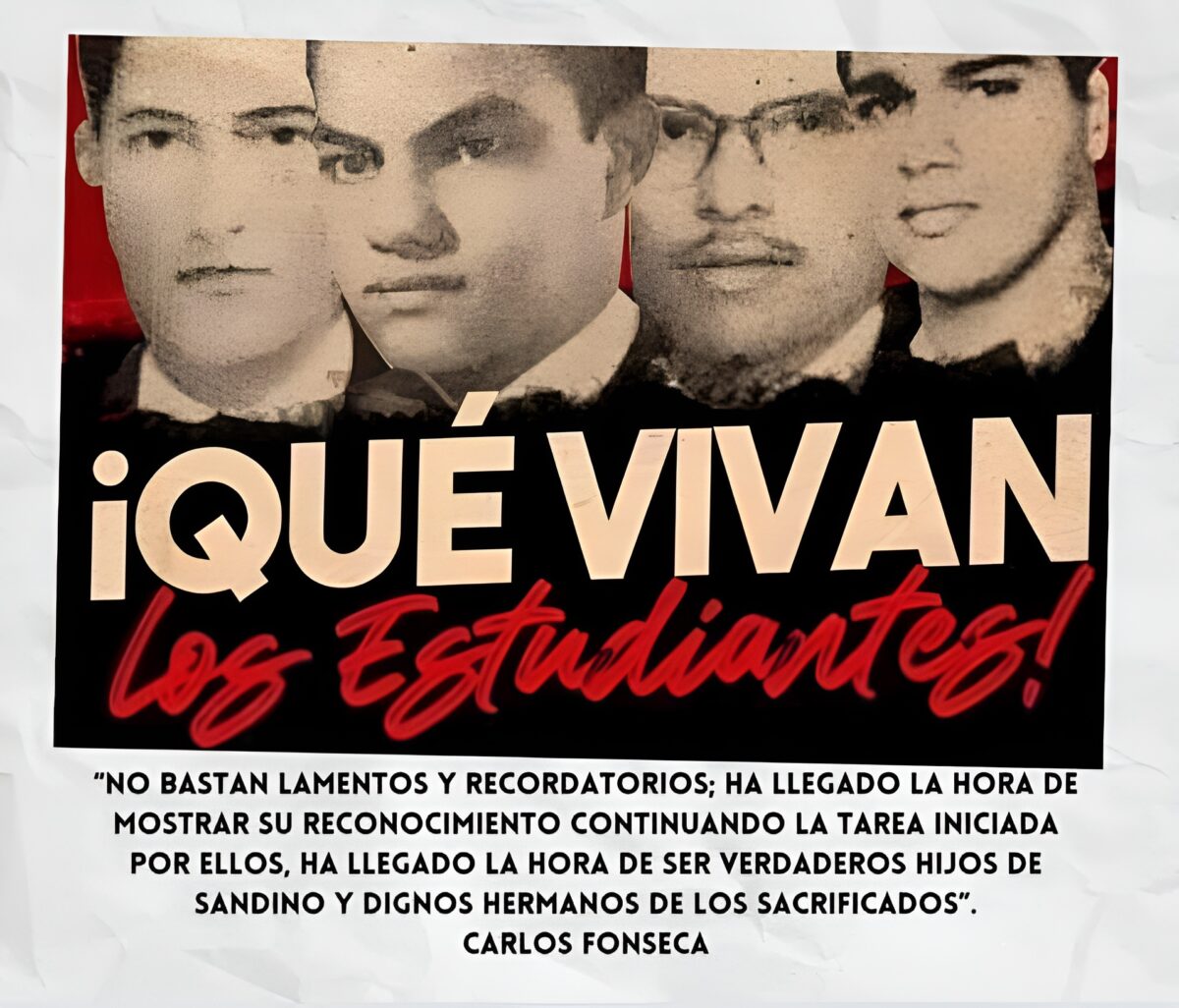

La masacre de El Chaparral estaba fresquísima en la memoria del estudiantado universitario por lo que se reorienta el Desfile de los Pelones y se convierte en una manifestación de denuncia y de protesta. “A la seis de la tarde del 23 de julio de 1959 , la Guardia Nacional, bajo las órdenes del Teniente Tacho Ortiz, abre fuego (sobre la manifestación) y mueren asesinados (los estudiantes) Erick Ramírez, Mauricio Martínez Santamaría, José Rubí y Sergio Saldaña”.

“El 23 de julio de 1960, a un año de la masacre del 23 de julio de 1959, el movimiento estudiantil del país, conjuntamente con las fuerzas populares (…) organizaron manifestaciones en conmemoración de la caída de estos cuatro compañeros”.

Doris María Tijerino H. recuerda que “en Managua organizamos una misa en el Hospital General de Managua con la participación de las madres de los caídos y numerosa población, incluyendo estudiantes. Estando a punto de comenzar la misa llegaron centenares de guardias en camiones y empezaron a “culatear” a toda la gente. La mayoría empezó a correr, se dispersaron y entonces la arremetieron con los pacientes que estaban en las salas del hospital. También se efectuaron mitines relámpagos en los principales barrios, en los colegios y en cualquier sitio donde hubiera una regular cantidad de gente”.

Dice Doris que “los estudiantes nos habíamos dado cita para estar, ese 23 de julio de 1960, todo el día en la calle. Parábamos el tráfico, distribuíamos volantes y se tomaba la palabra en las principales calles. Una de las actividades centrales fue copar, con gente del pueblo, la Avenida Roosevelt para sustituir esa placa con otra que rebautizara esa avenida con el nombre de Sandino. La guardia nos hostigó durante todo el día pero nosotros eludíamos su persecución en la búsqueda de acercarnos hasta el lugar de la placa, férreamente custodiado. “Sabíamos que objetivamente era imposible pero queríamos llegar al máximo”.

A lo largo del día capturaron y golpearon gente y asesinaron a Julio Óscar Romero, un estudiante de primer año del Instituto Ramírez Goyena que de niño había sufrido parálisis y se movilizaba con muleta. Julio Óscar estaba en la acera, viendo como los otros sí podían correrse, cuando una patrulla pasó y le dispararon hasta matarlo. Esto acrecentó la furia del pueblo y su entierro se convirtió en una gigantesca manifestación.

Doris recuerda que las manifestaciones continuaron hasta el 25 de julio “convirtiéndose en una jornada en la que más actividad y lucha de calle se ha dado en el pueblo”. Desde entonces, cada año se organizaban grandes manifestaciones populares y estudiantiles en contra del régimen.

El 23 de julio se convirtió en el Día del Estudiante Centroamericano aprobado en un Congreso Estudiantil celebrado en Honduras en 1960.

El surgimiento del FER

Estos combativos antecedentes estudiantiles desembocan en el surgimiento del FER. En 1962 un grupo de personas progresistas, muchos con orígenes en el Partido Socialista Nicaragüense, realizan el Primer Encuentro de Estudiantes Revolucionarios y fundan el Frente Estudiantil Revolucionario (FER).

El FER realiza su primer Congreso en 1963 y allí define su línea de acción básicamente orientada hacia el antiimperialismo y en contra de la oligarquía. Desde sus inicios el FER, si bien es cierto muestra un claro alineamiento hacia el FSLN, asume demandas gremiales y académicas al orientar su lucha por el 2% del Presupuesto de la República para la UNAN. En ese año Julio Buitrago, Casimiro Sotelo y David Tejada fueron electos como dirigentes del CEUCA.

“El FER tuvo el poder del CUUN (Centro Universitario de la Universidad Nacional, que actuaba como la secretaría ejecutiva de la Unión Nacional de Estudiantes UNEN) hasta 1964 pero sus candidatos a la presidencia del (centro universitario) no decían públicamente que eran del FER, menos aún que eran marxistas”, afirma Omar Cabezas.

“En 1966 (…) el FER se plantea lanzar un candidato a las elecciones estudiantiles que se presente como candidato FER y lanzamos a la presidencia del CUUN a la compañera Michele Najlis. Perdimos esas elecciones por 7 votos. Nos dolió pero nos dimos cuenta de la fuerza, del prestigio que el Frente tenía en la masa estudiantil y que lo que nos hacía falta era organización pues teníamos una buena capacidad de convocatoria para la movilización estudiantil”, dice Doris.

En 1968 gana la Presidencia del CUUN, Hugo Mejía Briceño propuesto por la Juventud Universitaria Católica como candidato independiente y aunque sus posiciones eran muy cercanas al FER no asume abiertamente esa bandera. Antes, Hugo Mejía salió electo Presidente de la Asociación de Estudiantes de Economía básicamente por ser un excelente alumno, requisito que se tomaba en cuenta para asumir esa responsabilidad.

Hugo recuerda que la agenda que desarrolló el FER en ese período fue impulsar la reforma universitaria para fortalecer las carreras de humanidades y la movilización para incrementar el presupuesto asignado a las universidades.

En ese período se da el Cuarto Congreso Estudiantil y señala Hugo que allí se elaboró una Plataforma del FER en la que además de hacer un análisis de la problemática nacional se trabajaron temas como la educación, salud, etc. El FER tenía como práctica asesorarse por expertos para dotarse de datos y hacer diagnósticos sobre temas de su interés y de relevancia nacional.

Las relaciones FER-FSLN

Desde 1969 las relaciones entre el FER y el FSLN se estrecharon aún más y “el FER empezó a estar orientado política e ideológicamente por cuadros del FSLN. Los esfuerzos del Frente Estudiantil se encaminaron a organizar política e ideológicamente al estudiantado alrededor de la línea revolucionaria del FSLN y a estrechar los vínculos con las organizaciones sindicales, gremiales, cristianas, de barrios, etc. para posibilitar al Frente realizar un trabajo político y organizativo con estos sectores a través de los estudiantes. Así, el FER actuó entre el estudiantado posibilitando un mayor acercamiento a la realidad nacional, fortaleciendo su lugar en la universidad y, por ende, reafirmando la presencia del Frente Sandinista en ella y en los sectores populares”.

En 1969 se responsabiliza a René Núñez de la reorganización del FER y se lanzan como candidatos a la Presidencia del CUUN por León a Edgar Munguía y como Vicepresidente por Managua, a Bayardo Arce Castaño (la fórmula debía integrar a estudiantes de ambas sedes de la UNAN, alternando cada año ambas candidaturas). En 1970 el FER gana la presidencia del CUUN con Edgar “La Gata” Munguía. “Fue el primer presidente que llega al CUUN repitiendo aula por aula que él era comunista y sandinista y FER”.

Esta victoria fortaleció enormemente las capacidades políticas y organizativas del FER y le proporcionó recursos con los que antes no contaba. “El ascenso del FER al CUUN nos permitió hacer uso de las estructuras legales y públicas de la universidad para desarrollar trabajos del FSLN, del FER y del CUUN”.

Bayardo Arce Castaño ha dicho que a partir de que ganaron estas elecciones hacían trabajo de barrio para el Frente, desde el CUUN-FER llevando servicios médicos, asesoría de bufete popular y hasta actividades deportivas. Lo que se buscaba era una mayor vinculación con el pueblo e ir detectando gente con disposición al combate

“En esta misma década, y frente a la asfixia económica a la que fue sometida la universidad bajo el régimen somocista, nació la campaña por el 6% del presupuesto para la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, que si bien no tuvo resultados inmediatos posibilitó aglutinar a sectores de la oposición contra Somoza”.

Los años de 1958 a 1962-63, son los años fundacionales de las estructuras de lucha sandinista del pueblo nicaragüense, años en los que se sentaron las bases para el desarrollo de un proceso largo que no estuvo exento de derrotas pero que finalmente nos condujo a la victoria del 19 de julio de 1979.

Esta victoria estuvo abonada por la sangre joven, llena de compromiso sin límites del movimiento estudiantil, el que prácticamente puso sobre sus hombros el destino de esta nueva Nicaragua que aún continúa en lucha por hacer realidad los postulados de Carlos Fonseca, que alguna vez dijo que ” se trata no de lograr un simple cambio de hombres en el poder, sino un cambio de un sistema”.

Fuentes:

◙ Carlos Fonseca. “Bajo la Bandera del Sandinismo. Tomo I. Breve Análisis de la lucha popular.

◙ Tomás Borge. “La Paciente Impaciencia”.

◙ Jacinto Suárez Espinoza. “Memorias de Jacinto Suárez Espinoza. En el mes más crudo de la siembra”. Prefacio

◙ Paula Daniela Fernández y Fernando Gabriel Romero (UNILA/CEISO). “El movimiento estudiantil en Nicaragua: el caso del Frente Estudiantil Revolucionario y su participación en el Frente Sandinista”.

◙ Chuno Blandón. “Carlos Fonseca y los intelectuales”. Segunda Edición.

◙ Doris Ma. Tijerino Haslam en “Somos Millones”. Entrevista de Margaret Randall.

◙ Omar Cabezas. “La montaña es algo más que una inmensa estepa verde”.